Les Arts Visuels sous Apartheid

Les Arts Visuels sous l’apartheid :

Quatre grandes périodes

Le continent africain regorge de richesses naturelles tout autant qu’ils débordent de talents artistiques. Dans la culture africaine, la coutume et la tradition sont sources de pratiques créatives ; c’est ainsi que les arts visuels, sculpture et peinture dans un premier temps, puis photographie, ont existé dans l’élan d’un effort collectif.

Le continent africain regorge de richesses naturelles tout autant qu’ils débordent de talents artistiques. Dans la culture africaine, la coutume et la tradition sont sources de pratiques créatives ; c’est ainsi que les arts visuels, sculpture et peinture dans un premier temps, puis photographie, ont existé dans l’élan d’un effort collectif.

L’Afrique du Sud se démarque néanmoins quelque peu de cette vision globale, par son histoire, bien sûr, et les stigmates que celle-ci lui a infligés de diverses manières. Les colonisations hollandaise et britannique ont imposé la pluralité culturelle, le métissage, puis la ségrégation, inscrivant les origines occidentales et la « race blanche » au cœur d’une organisation sociale en devenir. Les arts se sont fait peu à peu un vecteur parmi d’autres de la domination culturelle des Blancs, avant d’en devenir un reflet, par la contrainte et par la manipulation.

Les arts visuels nous offrent une illustration très dense de ce rapport intime reliant culture et politique dans l’histoire de l’Afrique du Sud au 20ème siècle. Par l’évolution du statut de l’artiste dans la première partie du siècle ; par l’apparition d’une identité artistique sud-africaine dès les années 1960 ; par l’explosion d’un art de la résistance éminemment politique dans les années 1980 ; par la reconstruction d’un domaine de l’art soumis à rude épreuve suite à la libération de 1990 ; la créativité sud-africaine est incontestablement le fruit des luttes et des blessures de communautés bafouées.

Je vous invite à vous laisser porter par cette évolution ; le sens et la compréhension se construiront d’eux-mêmes. Cette présentation s’appuie sur les recherches et les analyses de Marylin Martin et de Sue Williamson, présentées dans le magnifique livre illustré Anthologie de l’Art africain du XXème siècle, paru aux éditions Revue Noire.

1. 1920-50 / L’artiste sud-africain : un profil varié, construit par, pour et contre l’apartheid.

Portant les stigmates de l’histoire de son pays, l’artiste sud-africain n’a pas de profil type et uniforme. Blanc, Noir ; urbain, rural. Il est le produit de sa naissance dans l’une ou l’autre des communautés en présence. Sa pratique, de la même façon, est fortement influencée par les attentes définies par son origine et sa race, dans un contexte où la liberté individuelle n’a pas encore prise mais s’exerce dans le cadre de barrières culturelles et législatives.

Un point commun, néanmoins, à tous ces artistes qui constituent malgré tout une entité à part dans l’organisation sociale du pays : leur confrontation à ce contexte historique, et la remise en cause de leur ancrage en son sein.

« Ils entretiennent une même relation à l’histoire, à la vie traditionnelle africaine et sont simultanément exposés à l’influence des cultures, religions et systèmes éducatifs européens. Ils sont en outre asservis à un capitalisme contrôlé par les Blancs« . Voilà cette donnée commune résumée avec force par Marylin Martin, directrice de la South African National Gallery et conservatrice du Musée Picasso de Paris, et susceptible de réunir dans l’avenir l’ensemble des artistes sud-africains dans une démarche partagée : celle de la défense de l’expression créatrice, au-delà des races et des couleurs de peau.

Cette première période, définie par Marylin Martin, recouvre la période 1920-1950. Elle correspond selon elle à la naissance de « l’artiste noir sud-africain moderne ». L’évolution vient du passage d’un art considéré comme coutumier, issu de la tradition et s’assimilant davantage à un artisanat, à un art dit « moderne », s’éloignant de la tradition indigène pour s’approcher de la manière européenne, et des « beaux-arts ».

Cette première période, définie par Marylin Martin, recouvre la période 1920-1950. Elle correspond selon elle à la naissance de « l’artiste noir sud-africain moderne ». L’évolution vient du passage d’un art considéré comme coutumier, issu de la tradition et s’assimilant davantage à un artisanat, à un art dit « moderne », s’éloignant de la tradition indigène pour s’approcher de la manière européenne, et des « beaux-arts ».

Ce changement a été impulsé par les artistes noirs eux-mêmes. Malgré un marché de l’art contrôlé par les blancs européens les incitant à se conformer à leurs modes de création traditionnels (« reflet des préoccupations et des sujets indigènes »), ils ont en effet conservé la volonté de se tourner vers les modèles artistiques occidentaux. Parmi ces artistes, citons Kekana, Mancoba, Molh ou encore Sekoto, qui ont poussé leurs démarches de recherche artistique jusqu’à se rendre eux-mêmes en Europe.

Au cours de cette période, les pratiques des artistes blancs ont elles-aussi évolué. Le mouvement que l’on remarque alors fait apparaître la volonté de ces artistes, descendants des colons, de déterminer dans leurs oeuvres un axe incontestablement africain. Les principales manifestations de cette tendance sont : la fondation du « New Group » en 1938, un rassemblement d’artistes autour de Battiss et Preller ayant pour vocation un regain de dynamisme de l’art africain (« l’organisation d’expositions, de conférences, afin d’éveiller les esprits conservateurs aux nouvelles tendances mondiales de l’art« , pour reprendre les mots de Marilyn Martin) ; l’arrivée en masse d’artistes européens pendant et après la Seconde Guerre mondiale.

A la fin des années 1950, le Parti national prend les commandes du pouvoir et met législativement l’apartheid en application. L’effet est immédiat, la ségrégation s’installe et le secteur de l’éducation se compartimente. Les artistes noirs, désormais, ne peuvent plus accéder à une éducation supérieure dans le domaine de l’art, et plus aucune section Beaux-Art ne sont mises en place à leur intention (exception faite de l’actuelle université de Fort Hare).

Pour pallier à cette inégalité criante, un certain nombre d’initiatives publiques et privées, non institutionnelles, se proposent alors d’assurer une éducation artistique aux noirs, au-delà de la croyance populaire selon laquelle ceux-ci, du fait d’aptitudes naturelles indéniables, pourraient très largement se passer d’une formation technique ! Parmi ces initiatives, il est indispensable de mentionner le Polly Street Center. Ce centre urbain à vocation artistique, localisé à Johannesbourg, s’adressent aux artistes non européens. Par l’investissement sans faille de son principal promoteur, Cecil Skotnes, ce lieu de création deviendra très rapidement, et pendant une dizaine d’années, un espace de référence en termes d’apprentissage de la peinture, du dessin et de la sculpture, et de réflexion théorique sur la pratique et l’histoire des arts.

Pour pallier à cette inégalité criante, un certain nombre d’initiatives publiques et privées, non institutionnelles, se proposent alors d’assurer une éducation artistique aux noirs, au-delà de la croyance populaire selon laquelle ceux-ci, du fait d’aptitudes naturelles indéniables, pourraient très largement se passer d’une formation technique ! Parmi ces initiatives, il est indispensable de mentionner le Polly Street Center. Ce centre urbain à vocation artistique, localisé à Johannesbourg, s’adressent aux artistes non européens. Par l’investissement sans faille de son principal promoteur, Cecil Skotnes, ce lieu de création deviendra très rapidement, et pendant une dizaine d’années, un espace de référence en termes d’apprentissage de la peinture, du dessin et de la sculpture, et de réflexion théorique sur la pratique et l’histoire des arts.

Au-delà de son apport immédiat en termes de formation pour les artistes noirs, ce centre s’est avéré être un pont très efficace reliant peu à peu les communautés artistiques blanches et noires. Ainsi, le Polly Street Center a non seulement forgé quelques-uns des plus grands talents artistiques d’Afrique du Sud (Ephraïm Ngatane et Durant Sihlali dans le domaine de l’aquarelle ; Benjamin Macala et Leonard Matsoso dans une tendance expressioniste ; Sydney Kumalo, Ezrom Legae et Lucas Sithole, dans une synthèse nouvelle entre art occidental et influences africaines). Mais il a surtout participé de ce mouvement indispensable de popularisation du travail des artistes noirs à l’aide des artistes blancs, de plus en plus solidaires de la cause du peuple noir.

Sa fermeture, en 1960, n’a jamais remis en cause son importance quant à la pratique artistique des différentes ethnies en Afrique du Sud : les passerelles lancées par lui auront su ouvrir la voie pour des rapprochements et des coopérations à venir.

2. 1960-80 / L’effritement progressif de la passivité : l’esquisse d’identités africaines engagées.

Pour comprendre les rapports reliant Art et Histoire en Afrique du Sud, il est indispensable d’intégrer une notion, à la fois évidente et pourtant difficilement acceptable pour nous. En Afrique du Sud, l’art a difficilement pu tenir une position neutre ; dans le contexte d’apartheid, en effet, il s’est fait tantôt vecteur de la politique ségrégationniste, tantôt arme dans le combat politique pour la libération. La période des années 1960 aux années 1980 a marqué l’inflexion de la première de ces deux positions vers la seconde, à savoir la naissance, les premisses, d’un art contestataire. A cette tendance nouvelle, plusieurs explications, que je vous propose d’aborder succinctement.

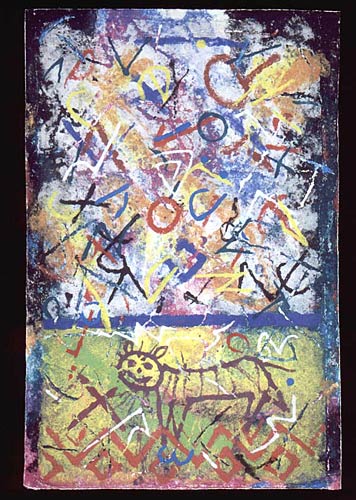

Tout d’abord, cette évolution s’est nourrie de l’apparition de plus en plus manifeste d’un art purement sud-africain, fruit et reflet de son contexte spécifique. Ainsi, les frontières épaisses séparant artisanat et beaux-arts, tendances européennes et influences africaines, se sont peu à peu estompées pour finalement engendrer la naissance d’un art hybride, à l’image de l’environnement mixte de la société sud-africaine. Le résultat est un mélange, dans les oeuvres, de données conceptuelles (questions métaphysiques) et de données mystiques (réalité contemporaine). Plus concrêtement, on a vu au cours de ces années l’exploration de matériaux sud-africains s’approfondir, et naitre, chez des artistes noirs, une abstraction graphique et picturale inédite.

Le second facteur de cette révolution dans l’art sud-africain est la multiplication, au cours de cette prériode, de centres artistiques posant des questions essentielles quant à la notion d’art et des valeurs de l’université, de la politique et de la société dans son ensemble. C’est par cette émulation qu’a réellement pu s’épanouir l’art contemporain en Afrique du Sud, dans une réflexion menée aussi grâce à un regard nouveau sur l’extérieur, à l’international.

Suivant l’étude de Marylin Martin, je citerais comme elle le Rorke’s Drift Art Center d’obédience noire, et le Groupe Amadlozi, d’obédience blanche. Entre les deux, la Michaelis School of Fine Arts de l’université de Cap Town, qui a joué un rôle fondamental en s’engagant dans une démarche clairement contestataire (transgression des tabous sociaux et esthétiques), suite notamment aux émeutes de Soweto en 1976.

C’est le début des initiatives alternatives comme la production de banderoles et d’affiches revendicatives, mouvement qui sera dans un futur proche fortement réprimé par le pouvoir en place.

Cette période marque aussi la naissance, très importante dans la conduite de l’art au 20ème siècle en Afrique du Sud, de la pratique artistique des Townships. Cette tendance est en quelque sorte une objectivation de la ségrégation ambiante dans la société sud-africaine, et de la séparation concrête par quartiers d’habitation, selon la race, de la population.

Voici quelques citations empruntées à Gavin Younge, sculpteur, créateur d’installations et professeur des Beaux-Arts à l’Université de Cap Town, qui nous permettent de mieux percevoir l’enjeu de cet art des « cités » :

Voici quelques citations empruntées à Gavin Younge, sculpteur, créateur d’installations et professeur des Beaux-Arts à l’Université de Cap Town, qui nous permettent de mieux percevoir l’enjeu de cet art des « cités » :

« L’art des townships est le miroir de la politique. Bien que son vocabulaire soit celui du contrôle de la circulation des personnes, des laissez-passez, des conseils d’administration municipaux, de la désobéissance civile, cet art est néanmoins issu de la répression et des transgressions. »

Cet art de la souffrance et de la protestation est resté caché derrière les frontières des ghettos jusque dans les années 1980 ; leur révélation aux yeux de l’ensemble des sud-africains a engendré une importante remise en cause et un émoi national :

« Ces oeuvres franchissaient les frontières fermées, physiques et mentales, qui clôturaient les townships, et donnaient soudain au monde extérieur un texte magistral à lire. »

Enfin, dit-il, ces oeuvres et ces images se sont « frayés un chemin jusque dans la conscience collective du monde, où elles sont restées inscrites. »

C’est en effet, et nous le verrons plus tard, à partir de ces cités cloisonnées et très pauvres que la révolte s’élèvera et grondera au cours de la décénnie 1980.

Enfin, nous arrivons à un dernier élément ayant activement participé à la naissance de ce mouvement de « prise de parole » des artistes et de la population sud-africaine : l’instauration par les Nations Unies du boycott culturel et universitaire contre l’Afrique du Sud tout au long des années 1980. Cette initiative visant à écarter ce pays des relations internationales a engendré de nombreuses réactions, parfois contradictoires. Il faut imaginer notamment que plus aucun étudiant, quelqu’il soit, ne pouvait plus prétendre à sortir du pays pour bénéficier d’une éducation à l’étranger. Ainsi, l’isolement culturel a pu être à l’origine d’un sentiment d’infériorité de la part des intellectuels et des artistes sud-africains. Il fut également une source inespérée de dynamisme et de réflexion sur l’art (nouveau militantisme dans l’art, nouvelles recherches esthétiques).

Pointée du doigt par la terre entière, les sud-africains se sont vus dans l’obligation de regarder en face leur situation politique et sociale… La révolte pouvait désormais voir le jour, et se traduire par l’apparition d’un art politique, commentaire à part entière du régime répressif en vigueur. Nous sommes au tout début des années 1980 ; « Le décor était posé pour la libération de Nelson Mandela et la levée, en février 1990, des interdits qui frappaient jusque là les mouvements de libération. Ces évènements allaient avoir de profondes répercussions que la société et la culture de l’Afrique du Sud » (Marylin Martin).

3. 1980-90 / « L’heure qui précède l’aube » :

l’art, illustration et vecteur de la révolte sud-africaine.

La seconde moitié des années 1980 est une période extrêmement active dans le domaine de la dénonciation des abus du régime en place, et de la domination injuste et pervers des Blancs sur toutes les autres ethnies. Cette période d’émulation intense est en quelque sorte la réponse à la montée de plus en plus abrupte de la répression par le régime se sentant de jour en jour menacé davantage ; la passivité des artistes et des intellectuels, caractéristique des années 1960 et 1970, n’est plus de mise. Désormais, il faut crier haut et fort sa colère, quitte à risquer sa vie ; le dessein est supérieur : sauver un peuple tout entier de l’agonie et de la soumission déshumanisante. C’est la vocation d’un mouvement artistique sans précédent : l’ « Art de la Résistance », ou « Resistance Art ».

La seconde moitié des années 1980 est une période extrêmement active dans le domaine de la dénonciation des abus du régime en place, et de la domination injuste et pervers des Blancs sur toutes les autres ethnies. Cette période d’émulation intense est en quelque sorte la réponse à la montée de plus en plus abrupte de la répression par le régime se sentant de jour en jour menacé davantage ; la passivité des artistes et des intellectuels, caractéristique des années 1960 et 1970, n’est plus de mise. Désormais, il faut crier haut et fort sa colère, quitte à risquer sa vie ; le dessein est supérieur : sauver un peuple tout entier de l’agonie et de la soumission déshumanisante. C’est la vocation d’un mouvement artistique sans précédent : l’ « Art de la Résistance », ou « Resistance Art ».

Les émeutes de Soweto de 1976 sont sans doute l’élément déclencheur de ce mouvement contestataire. De nombreux jeunes noirs y ont été sévèrement réprimés de façon arbitraire, souvent jusqu’à la mort ; au-delà des frontières hermétiques des townships, c’est tout un pays qui s’est vu envahi par des états d’âme inédits… C’est « la fin des illusions ».

Dans le domaine artistique, les artistes poursuivent leur engagement, débuté parfois dès le début des années 1970. « J’essaie de faire une brèche dans le système apartheid, même si cette brèche est minuscule« , déclara alors Seage, artiste sud-africain aujourd’hui très reconnu. « Mon message s’adresse à l’homme de la rue, c’est pourquoi j’utilise des symboles qu’il peut aisément reconnaître et s’approprier : la bible, des chaines, un réchaud portatif. »

Le but n’est alors plus de produire un art abstrait, en dehors de toute volonté démonstratrice, mais bien de toucher au plus près de la réalité insupportable du quotidien. L’art prend valeur d’illustration, dénonciation de l’Etat et des sociétés industrielles qui exloitent la main d’oeuvre noire, de la répression policière et des tortures infligées suite aux arrestations.

Concernant les relations entre artistes blancs et noirs, la situation est amenée à évoluer suite à un cycle de conférences déterminantes. La conférence de Johannesburg, « The State of Art in South Africa » (juillet 1979), fut notamment un premier élément de communion entre les artistes de toutes races. L’affiche illustrant la conférence, créée par Cliff Bestall pour l’occasion, fut d’ailleurs à l’origine de l’engagement politique de nombreux artistes blancs en faveur de la défense des artistes noirs. Elle montre la main d’un artiste peignant un arc-en-ciel au dessus d’un paysage sombre peuplé de silhouettes accablées, se voulant une « métaphore de l’artiste qui porte des œillères et ignore la réalité sociale pour mieux peindre un paysage » (interprétation proposée par Sue Williamson).

C’est une communauté artistique réunifiée qui porte à son apogée un « art de la résistance » aux formes diverses, aux messages parfois explicites (oeuvres de Stopforth, Sfiso Ka Mkame, Michael Goldberg…) ou parfois subtilement codés (oeuvres de Kentridge, Penny Siopsis, Jane Alexander…).

De son côté, l’art des townships n’a pas baissé la garde, et propose désormais des fresques gigantesques aux couleurs volontairement gaies, provocatrices. Des « Peace Parks » (Parcs de la Paix) sont également créés dans les cités (Nelson Mandela and Steve Biko Park, Sisulu Park, Oliver Tambo Park…).

4. 1990 / Une Afrique du Sud libérée, un art sud-africain égaré dans les affres d’une nouvelle existence mondiale :

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la fin de l’apartheid et le retour progressif à un régime démocratique n’ont pas formé une transition facile pour l’Afrique du Sud et pour ses habitants. Il y a bien sûr, d’une part, la grande difficulté de se relever après tant d’années de souffrance et d’oppression ; il y a également, d’autre part, l’épreuve inattendue du réveil international… Une entrée dans un monde vaste et construit de progrès très récents, dont l’Afrique du Sud s’est vu privée par le boycott des années 1980.

L’époque post-apartheid s’est en effet accompagnée, pour l’Afrique du Sud et pour les artistes sud-africains, de nombreux challenges et de désillusions. Pour mieux le percevoir, peut-être faut-il s’imaginer tomber soi-même dans un profond coma pendant dix longues années, et se réveiller soudain dans un environnement modifié et modulé par de nouvelles perspectives. Le coma de l’Afrique du Sud, vous l’avez deviné, est bien le boycott sans fin que les Nations Unies ont instauré à son encontre comme mesure de rétorsion. Lorsque le pays s’est finalement vu réinvité dans le concert international des grandes nations, c’est tel un nouveau né mal préparé qu’il s’est engagé dans la course.

Le boycott qui frappait la culture et la formation artistique s’atténua rapidement dès le début des années 1990 ; néanmoins, pour une part importante des artistes noirs et métis défavorisés, cette levée des barrières s’assimila très vite à un véritable choc culturel. Les nouveaux moyens de communication, les nouveaux « véhicules d’expression », pour reprendre les mots de Marylin Martin, sont apparus du jour au lendemain aux yeux de sud-africains ignorants des progrès techniques effectués au-delà de leurs frontières nationales. Et ces mêmes artistes furent encore confrontés à un autre dilemme.

Pour eux, longuement engagés dans une démarche de création à vocation politique, la fin de l’apartheid aurait du s’apparenter à un retour à une création débarrassée du carcan de la revendication. Cependant, au même moment, le marché de l’art et les américains se mirent à revendiquer un art engagé… Conséquence : seconde perte de repères pour des artistes sud-africains voguant entre deux eaux, entre blessures du passé et célébration de l’avenir.

C’est ainsi que deux voix divergentes s’élevèrent dans ce contexte complexe de sortie de crise : une voix privilégiant la conformité à la demande internationale, et une voix continuant à témoigner de l’expérience et de la vie sud-africaine. Il semble en effet bien naïf de croire qu’un simple coup de baguette magique puisse balayer du jour au lendemain les ravages d’un colonialisme centenaires et les plaies profondes d’une politique ségrégationniste sans concession.

C’est ainsi que deux voix divergentes s’élevèrent dans ce contexte complexe de sortie de crise : une voix privilégiant la conformité à la demande internationale, et une voix continuant à témoigner de l’expérience et de la vie sud-africaine. Il semble en effet bien naïf de croire qu’un simple coup de baguette magique puisse balayer du jour au lendemain les ravages d’un colonialisme centenaires et les plaies profondes d’une politique ségrégationniste sans concession.

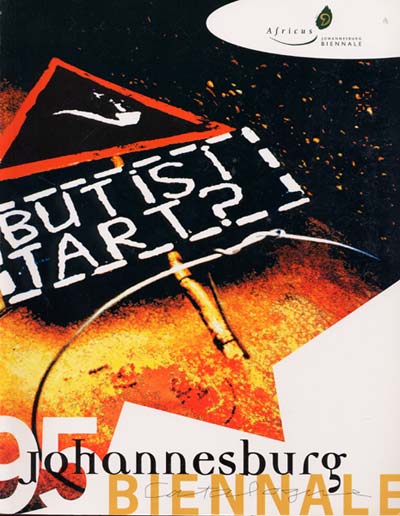

L’année 1995 marque l’entrée de l’Afrique du Sud sur la scène internationale de l’art, avec l’organisation de l’Africus Johannesburg Biennale. La fête est cependant de courte durée, le manque de moyens criant de la politique artistique et culturelle post-apartheid empêchant de tenir la cadence. Ainsi, la seconde biennale, en 1997, se solda par un échec cuisant. Les secteurs de l’art, de la culture et du patrimoine ne purent pas, pendant des années encore, combler l’insuffisance des soutiens financiers gouvernementaux et privés.

Marilyn Martin mentionne un dernier point pour qualifier l’art sud-africain de la période la plus récente : une forte tendance introspective manifeste chez la plupart des artistes. C’est ainsi, nous dit-elle, que le tryptique Histoire/Identité/Mémoire s’inscrit depuis les années 1990 au coeur des recherches esthétiques des artistes sud-africains, parmi lesquels les plus reconnus aujourd’hui sont William Kentridge, Penny Siopsis et Berni Searle.

Marilyn Martin mentionne un dernier point pour qualifier l’art sud-africain de la période la plus récente : une forte tendance introspective manifeste chez la plupart des artistes. C’est ainsi, nous dit-elle, que le tryptique Histoire/Identité/Mémoire s’inscrit depuis les années 1990 au coeur des recherches esthétiques des artistes sud-africains, parmi lesquels les plus reconnus aujourd’hui sont William Kentridge, Penny Siopsis et Berni Searle.

A présent, il ne me reste plus qu’à vous inciter vivement à vous tourner vers les oeuvres de tous ces artistes, afin d’entrer dans leurs univers. Vous irez alors à la rencontre de l’âme même de ces sud-africains déchirés par leur histoire, forgés des barrières qui ont construit leur identité, et leur révolte.

SOURCE:Hartpon.info

A découvrir aussi

- Musique Sud Africaine et culture Noire!

- Concert JB Mpiana au Zénith de Paris sous Haute Tension!

- La Culture de la République Démocratique du Congo

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 1524 autres membres