Plus qu'un simple ouvrage littéraire, « Ma vie et mes luttes » à cette autre valeur d'être une sorte de compilation des curriculums vitae de son auteur. Le livre raconte, non sans intrigues, la vie d'Antoine Gizenga et ses combats menés dans le but d'instaurer la liberté et conquérir l'indépendance de la RD-Congo. Parce que l'environnement est aussi la source d'inspiration des écrivains, Antoine Gizenga a été motivé par la situation dans l'ex-Zaïre, après son retour d'exil en 1992.

Dans son ouvrage, Antoine Gizenga précise que tout est parti de la suggestion qui lui a été faite lors de son long séjour depuis 1966 dans l'ex-Union soviétique. L'ouvrage est subdivisé en deux grandes parties et comprend 8 chapitres.

La première partie part de 1925 à 1966 et comporte 7 chapitres. Ici Gizenga parle de sa naissance, enfance et études ; sa renonciation à la vocation sacerdotale, sa vie laïque et professionnelle ; ses débuts en politique et sa lutte pour l'indépendance du Congo ; la lutte pour l'unité et la défense du Congo, la lutte pour de la légitimité et de la légalité républicaines; le Gouvernement Adoula, lutte pour l'unité, son arrestation et son emprisonnement ; la création du Parti lumumbiste unifié (Palu) et la lutte pour la démocratie et la liberté.

La deuxième partie qui comprend uniquement le chapitre 8 et le dernier part de 1966 à 1992. Ce chapitre est axé sur sa vie en exil. Ici, il s'atèle à relater l'événement depuis son départ en exil et ses luttes pour la libération et la démocratie.

Antoine Gizenga constitue une icône de la politique congolaise. Personnage historique et figure de légende, cet homme, né le 5 octobre 1925, que beaucoup vénèrent comme un dieu, est auréolé du prestige d'avoir été l'ami personnel et l'adjoint de l'illustre Patrice-Emery Lumumba dans le premier gouvernement du Congo indépendant que ce dernier forma et dirigea.

Quand ce gouvernement, issu de la volonté populaire, fut brutalement limogé le 5 septembre 1960 à Léopoldville (Aujourd'hui Kinshasa), le Vice-Premier ministre Gizenga, avec la bénédiction de son chef le Premier ministre Lumumba, le restaura le 14 octobre suivant à Stanleyville (Kisangani) et le fit reconnaître par 21 nations du monde progressiste. A la mort violente, le 17 janvier 1961, de Lumumba, Gizenga devint son successeur idéologique et son légendaire testamentaire.

A Stanley, sa résistance contre l'illégalité, lui coûta la prison en janvier 1992. Libéré le 15 juillet 1964, il fonda le 22 août suivant, le Parti Lumumbiste unifié (Palu) qu'il dirige toujours. Placé en résidence surveillée, le 1er octobre 1964, il retrouva sa liberté le 25 novembre 1965.

Mais, à la suite d'un attentat contre sa personne perpétré par le nouveau régime, il fut contraint, dès le 19 février 1966, d'entamer un long et pénible exil, pendant lequel il mena un rude combat contre la dictature instaurée au Congo, un exil qui ne prit fin que le 7 février 1992. C'est toute cette histoire pathétique qu'Antoine Gizenga raconte dans le présent ouvrage. Il a voulu la narrer lui-même, afin, assure-t-il, "de bien indiquer qu'il s'agit de mes souvenirs, de mes actions et de mon regard sur certains événements que j'ai vécu personnellement.

« Il désire que » ce récit soit un témoignage, que j'espère utile pour la jeunesse congolaise et africaine et pour les historiens intéressées et travaillant avec ardeur pour contrecarrer la falsification de l'histoire de l'Afrique, en général, et celle du Congo, en particulier". Egalement, il souhaite vivement que ce livre inspire les jeunes Congolais dans leur engagement noble et déterminé en faveur de la mère-patrie, le Congo".

Laurel Kankole/Forum des As

Devoir de Memoire:Afrique

DEVOIR DE MEMOIRE:AFRIQUE!

CONSCIENCE:

Connaissance plus ou claire de notre existence et du Monde.

Avoir la connaissance de son histoire; c'est comprendre le monde d'alors; pour prendre

conscience sur le présent afin de remédier au futur...

Ici, nous archivons certains documents historiques pour notre memoire! Le Monde étant un tout, l'histoire nous aide à comprendre notre passé, présent et le sens à notre futur après avoir retenu instruction sur le passé. Devoir de Memoire, parle de l'histoire de l'Afrique dans cette Rubrique...

Eveil de la conscience incite à ce que l'on prenne connaissance de notre passé,présent et le Monde extérieur qui nous entoure.Ainsi,sondons notre passé historique et trouvons au travers ces histoires,ce que fût notre Monde d'Atan.

Ammafrica world ,la passion de l'histoire fait notre style de comprendre le Monde d'alors...Le monde d'autrefois!

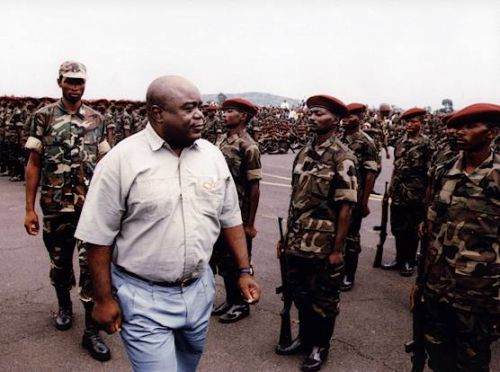

DISCOURS TESTAMENTAIRE LAISSE AU PEUPLE CONGOLAIS PAR M'ZEE LD KABILA!

A LA MEMOIRE DE M'ZEE LAURENT DESIRE KABILA

Feu Mzee Laurent Désiré Kabila, Président de la RD, héros national livrera un discours qui nous sert de repères et surtout d'engagement sacré pour le contrôle de tous les territoires du pays!

Ammafrica vous livre ce discours que nous qualifions de "Testamentaire" par son contenu!

Testament laissé au peuple congolais (Bonana 2001)

Mes cher compatriotes,

Ce premier jour de l’an 2001, m’offre l’occasion de vous adresser mes très vives et sincères félicitations à vous tous mes compatriotes, pour la résistance active que vous avez menée, tout au long de l’anneé écoulée contre les agresseurs de la République Démocratique du Congo. Je relève donc votre glorieuse et opiniâtre résistance qui a permis à la nation de n’être occupée, ni totalement ni entièrement, par les agresseurs et esclavagistes rwandais, ougandais et burundais.

Que chacun d’entre vous trouve ici l’expression de ma profonde gratitude, pour les sacrifices immenses consentis et sans lesquels, les fossoyeurs de notre pays auraient pu déjà ouvrir une brèche au sein de notre peuple, pour nous entraîner irréversiblement dans l’ornière d’humiliation, d’assujettissement et d’exploitaion systématique et malheureux.

Fort heureusement, vous avez défait et triomphé des intentions de ceux qui, au loin, n’ont cessé de porter régulièrement secours à nos agresseurs.

La nation aurait pu faire mieux n’eût été, d’une part, en raison des visées de nos agresseurs, les agissements ignobles des nôtres qui ne pouvaient assouvir leurs appétits de pouvoir que par ce biais et, de l’autre, le comportement anti-patriotique de ceux des Congolais qui avaient choisi de diaboliser le gouvernement de leur propre pays, auprès de la communauté internationale, escomptant obtenir ainsi un appui total, pour leur parachutage dans les structures du pouvoir d’Etat.

Je suis convaincu qu’à la fin de l’an 2000, au début du 21ème siècle et au premier jour du troisième millénaire, nos efforts vont tendre à chasser du territoire national les envahiseurs qui, du reste, ne nous veulent nullement du bien. Ces agresseurs ont assassiné plus de 2.300.000 Congolais et ont élu littéralement domicile dans nos mines d’or et de diamant, dans nos plantations de café et de cacao, dans nos parcs, dans nos forêts et nos bois.

Ainsi, ces rapaces confirment, au fil des jours, ce que nous savions déjà et que nous n’avons jamais cessé de clamer haut et fort, toujours et partout. Ils mènent, à la fois une guerre de rapine, une guerre économique, une guerre de tentative de balkanisation de notre pays.

C’est pour chasser ce cauchemar de démembrement de notre nation, que je vous convie, filles et fils du grand Congo démocratique, à une résistance encore plus active et à une lutte, sans merci, contre nos ennemis, jusqu’au jour où nous recouvrerons totalement l’intégrité territoriale, l’indépendance nationale, et la souveraineté internationale de notre pays.

Pour atteindre ce noble et légitime objectif, la République Démocratique du Congo a besoin de sa cohésion interne, sans la moindre fissure. Ce dont les anti-régimes, devant le danger que court pourtant la mère patrie, ne veulent nullement comprendre.

Mes chers compatriotes,

Nous sommes, malgré tout, confiant de pouvoir surmonter nos difficultés économiques conjoncturelles, au cours de cette année 2001, avant d’entreprendre enfin une marche fulgurante, pour la reconstruction de notre pays. Aussi malgré les vicissitudes graves que vit notre pays, nous restons plus que jamais confiants, en l’avenir de notre patrie.

La République Démocratique du Congo est un pays choisi par Dieu et le plan divin se réalisera totalement sur cette terre africaine du Congo démocratique, quelle que soient les tentatives humaines intérieures et extérieures.

A toutes et à tous, je souhaite mes voeux de bonheur, de prospérité et d’engagement patriotique, en vue de la libération totale de notre pays.

«BONANA»!

LE M'zee Laurent DÉSIRÉ KABILA

LES TROIS HOMMES QUI ONT COMBATTU LE SYSTEME NEOCOLONIALISME AU CONGO RDC:LUMUMBA Patrice Emery, MULELE, KABILA Laurent Désiré

La Rédaction

AMMAFRICA WORLD

La FEMME apportera toujours plus dans la societé car elle en est le SOCLE !

------------------------------------------------------------------

PATRICE LUMUMBA: HISTOIRE D'UNE VIE EXEMPLAIRE!

Patrice Lumumba, histoire d'une vie exemplare

Ci-dessous vous trouvez les chapitres de la brochure "Patrice Lumumba, histoire d'une vie exemplare". Vous pouvez parcourir ce texte en cliquant sur les liens.

L'Histoire de la vie de Patrice Emery Lumumba : Introduction

Patrice Lumumba

Lumumba, l'histoire d'une vie exemplaire

Lumumba, qui a arraché l'indépendance mais qui n'est resté que deux mois et demi à la tête du Congo, est devenu un grand révolutionnaire, le héros national du peuple congolais. Pourquoi lui? Parce qu'il a été le premier à comprendre que la seule force capable de réaliser l'indépendance totale était celle de la grande masse des exploités et des opprimés.Né le 2 juillet 1925 à l'intérieur du pays, à Katako-Kombé, il a aussi vécu à Kisangani et Kinshasa : il connaissait bien les masses de son peuple. L'histoire de la lutte héroïque menée par Lumumba est très peu connue par la jeunesse congolaise. Et pour cause: Mobutu, qui a régné sur le Congo à partir du 14 septembre 1960, a été le principal responsable de l'assassinat de celui qui a été le véritable Père de la Nation congolaise. Nous retraçons ici l'histoire de Lumumba depuis le 10 octobre 1958, date de la fondation du Mouvement National Congolais, jusqu'au 17 janvier 1961, date de son assassinat au Katanga. Nous publions aussi les textes essentiels produits par Patrice-Emery Lumumba.En suivant l'histoire de Lumumba et en lisant ses déclarations politiques, le lecteur méditera sans doute souvent sur la situation politique actuelle. Laurent-Désiré Kabila est non seulement le continuateur de l'oeuvre de Lumumba, il bravait déjà la mort en luttant pour la cause lumumbiste au cours de cette année cruciale 1960. Aujourd'hui, les ennemis de Lumumba sont toujours là et ils s'attaquent à Kabila avec des tactiques qui ne sont guère différentes de celles qu'ils utilisaient dans les mois qui ont suivi l'indépendances.

La colonie, une prison pour les Congolais

------------------------------------------------------------------------

Après la période de terreur et de destructions qui a caractérisé le mobutisme, certains présentent la colonisation belge comme une " période díor ". A tort. Le Congo a été conquis par Léopold II par le feu et le sang. Le pouvoir colonial fut un pouvoir absolu et tyrannique, basé sur la violence et les armes. Les travailleurs étaient exploités au maximum pour que les entreprises capitalistes coloniales fassent des bénéfices fabuleux.

La conquête: "Pas de prisonniers, que des morts"

De 1887 à 1893, Isidore Tobback était le principal représentant de l'Etat du Congo au Bas-Congo. Voici ce quíil dit dans une lettre: "Mars 1888. Pendant un mois, j'ai marché et combattu avec cinquante hommes, jour et nuit. Les villages conquis ont été pillés et entièrement anéantis. Il me suffit de raconter l'assaut et la prise d'un seul village pour les avoir racontés tous. Je vais donc vous raconter la prise du village de Kimbanza. Une salve collective de mon second groupe sème la peur et la mort dans les rangs des indigènes qui jettent leurs armes pour fuir plus vite et plus sûrement, car ils savent que je fais fusiller tous ceux qui ont les armes à la main. Trois prisonniers portaient des armes lorsquíils ont été arrêtés. Cinq minutes plus tard, ils ont été abattus de douze balles. Tous les vivres, les légumes, les poulets, les chèvres ont été emportés et nous avons quitté le village dans la lueur des huttes en feu. Ainsi le veut la guerre africaine." ... "26 avril 1891. J'ai dû affronter les indigènes dans les environs de l'embouchure du Lomani. ... J'ai tué quatre-vingts personnes et fait autant de blessés. Pas de quartier, donc pas de prisonniers."

(Extrait traduit de "E.D. Morel tegen Leopold II en de Kongostaat, A.M. Delathuye", EPO, 1985, p.11)

Une dictature personnelle

Léopold II, roi des Belges et roi de l'Etat indépendant du Congo, écrit le 3 juin 1906: "Le Congo a été et n'a pu être qu'une oeuvre personnelle. Or, il n'est pas de droit plus légitime que le droit de l'auteur sur sa propre oeuvre, fruit de son labeur. Mes droits sur le Congo sont sans partage, ils sont le produit de mes peines et de mes dépenses. Le mode d'exercice de la puissance publique au Congo ne peut relever que de l'auteur de l'Etat. C'est lui qui dispose légalement, souverainement, et qui doit forcément continuer à disposer seul, dans l'intérêt de la Belgique, de tout ce qu'il a créé au Congo." Mobutu n'a fait qu'imiter la dictature personnelle de Léopold II, roi des Belges.

Exploités à outrance

La force de travail des Noirs a été mise à la disposition des grandes sociétés par la violence et la contrainte exercées par líEtat colonial. La Compagnie du Katanga a reçu la pleine propriété díun territoire díune superficie six fois supérieure à celle de la Belgique. Le roi Léopold II et une poignée de grands capitalistes fondent en 1900 le Comité Spécial du Katanga (CSK) qui obtient le droit díadministrer la plus grande partie du Katanga, díy percevoir líimpôt et díy organiser un corps de police.

Ce CSK devient le principal actionnaire de líUnion Minière en 1906. Cette société est devenue une des plus importantes sociétés capitalistes de Belgique. En 1924, le vice-gouverneur Moulaert, évalue le coût annuel díun travailleur de líUnion Minière entre 8.000 et 9.000 francs, alors quíil en rapporte 50.000. Quand le capitaliste paie un franc à líouvrier qui est durement exploité, le capitaliste empoche 6 francs sans rien faire.

Dans la colonie, 25.000 salariés blancs gagnent autant que 1.200.000 salariés noirs.

En septembre 1925, un administrateur territorial du Kwilu écrit: ëLes administrateurs territoriaux savent à quel point les exactions se font chaque jour plus nombreuses et ne laissent aux populations ni répit, ni liberté. Peut-être peut-on pardonner au fonctionnaire de se sentir envahi díamertume parce que les villages se vident à son approche comme à líarrivée díun marchand díesclaves.í Lors de la répression de la révolte populaire entre le Kwilu et le Lutshima en 1931, 4.000 villageois ont été massacrés. Chargé díenquêter sur les causes de la révolte, le fonctionnaire Jungers écrit: ëOn peut dire que la quasi-totalité des coupeurs de fruits sont partis pour Leverville contraints et forcés, soit par leurs chefs médaillés soit directement par les fonctionnaires et agents du service territorial. Comment en serait-il autrement? Il níest pas un colon qui admettra les que indigènes, alors que fort peu de choses leur manquent dans leur village, aillent travailler à cinq ou six jours de marche du village, en abandonnant pour six mois leurs femmes et leurs enfants, pour aller vivre dans des conditions qui sont abominables.í LíUnion Minière a été fondée en 1906 avec 10 millions de francs belges. Entre 1950 et 1959, elle réalise un bénéfice net de 31 milliard de francs. En 1959 elle domine le Katanga dont elle organisera la sécession en 1960.

La doctrine catholique: l'arme idéologique du colonialisme

Un des pionniers de la conquête militaire du Congo, le commandant Michaux, déclare en 1910: "Les missionnaires sont les éducateurs naturels des sauvages. Les missionnaires seuls feront que notre colonie deviendra un jour le prolongement de la Mère Patrie." (1)

Le président de la CSC, le syndicat chrétien belge, Henri Pauwels explique en 1949 la doctrine catholique de la colonisation aux ouvriers. Voici ce texte officiel."Nous parlons d'abord des fondements généraux du droit à la colonisation. La première donnée est la conquête. En général, les indigènes ont été privés de leurs droits par la volonté unilatérale de la puissance colonisatrice. Voyons les raisons qui ont été invoquées pour justifier de telles expropriations. Il y a notamment les actes de violence commis par les indigènes contre ceux qui voulaient s' établir dans leur pays; leurs crimes contre la nature; leur opposition à la prédiction de l'Evangile. Toutes ces raisons sont essentiellement bonnes pour justifier l'intervention armée des pays qui se sentent lésés dans leurs droits ou qui se présentent comme les défenseurs du droit naturel et divin. L'humanité ne peut pas tolérer que, par ignorance, par paresse ou par négligence, les richesses naturelles que Dieu a offertes au monde pour satisfaire les besoins humains, restent en friche. Lorsque des territoires sont mal gérés par leurs propriétaires légitimes, les autres pays, qui sont lésés de ce fait, ont le droit de prendre la place des mauvais gestionnaires et d'exploiter ces biens. Il est légitime que les peuples à coloniser soient obligés, sous la contrainte si nécessaire, à collaborer à l'|uvre civilisatrice dont ils seront bénéficiaires. L'|uvre éducatrice qui incombe à la nation colonisatrice est très lourde et coûteuse. Aucune nation ne voudrait en assumer la charge si elle n'y trouvait pas son profit. Le fait de demander une rémunération équitable pour les prestations accomplies dans le cadre de l'|uvre colonisatrice est logique. Qu'en est-il des peuples colonisés qui, grâce à la tutelle dont ils ont pu bénéficier, ont acquis la capacité de se gouverner eux-mêmes? Peuvent-ils revendiquer leur indépendance? Un véritable contrat a été conclu entre la mère patrie et la colonie. Il serait injuste que l'une des parties soit privée des fruits légitimes d'une |uvre civilisatrice de longue haleine. La prise de conscience nationale d'un peuple soumis va, en effet, de pair avec des aspirations séparatistes. La mère patrie doit donc veiller à désamorcer ces aspirations en faisant en temps voulu les concessions nécessaires." (2) Voilà en quels termes l'Eglise catholique, qui avait justifié pendant trois siècles la traite des Nègres, a justifié la domination coloniale.

1)Pourquoi et comment nous devons coloniser, Michaux, Bruxelles, 1910, pp. 196-197; 2) "Le syndicalisme et la colonie" par Henri Pauwels, cité dans L'argent du PSC-CVP, Ludo Martens, EPO, pp. 91-94.

A cette époque, les dirigeants congolais modernes, les « évolués », sont presque tous conciliants envers les colons. Lumumba lui-même écrit encore en 1956 :

« Le désir essentiel de l'élite congolaise est d'être des 'Belges' et d'avoir droit à la même aisance et aux mêmes droits ».(1) En 1956 toujours, Ileo et Ngalula publient le « Manifeste de la Conscience Africaine ». Ces deux hommes sont très liés à l'Eglise catholique qui fut la première institution coloniale à préparer le passage au néocolonialisme. La Belgique commence à comprendre que pour maintenir sa domination économique et politique sur le Congo, il faut désormais s'appuyer sur des Congolais dévoués aux intérêts belges. Le Manifeste dit : « Notre volonté est que l'émancipation du Congo se réalise dans l'ordre et la tranquillité. Les Européens doivent bien comprendre que notre désir légitime d'émancipation n'est pas dirigé contre eux. Nous prévoyons de créer une organisation qui se fera en pleine légalité et en se conformant aux lois ».(2)

Le 10 octobre 1958, Iléo, Ngalula, Adoula et Lumumba fondent le Mouvement National Congolais. C'est un parti qui se veut loyal vis-à-vis de la Belgique et regroupe des Congolais proches des courants catholique, libéral et social-démocrate belges.

La naissance d'un révolutionnaire

Du 5 au 13 décembre 1958, a lieu à Accra, capitale du Ghana, une Conférence Panafricaine historique. Le Ghana, sous la direction de Kwame Nkrumah, a été le premier pays d'Afrique noire à briser les chaînes du colonialisme. C'était le 6 mars 1957. A Accra, Lumumba rencontre les dirigeants africains les plus expérimentés et les plus radicaux dont Nkrumah qui deviendra son père spirituel. Lumumba déclare à Accra : « Malgré les frontières qui nous séparent, nous avons la même conscience, les mêmes soucis de faire de ce continent africain un continent libre, heureux, dégagé de toute domination colonialiste. Nous sommes heureux de constater que cette conférence s'est fixé comme objectif: la lutte contre tous les facteurs internes et externes qui constituent un obstacle à l'émancipation de nos pays et à l'unification de l'Afrique. Parmi ces facteurs, on trouve le colonialisme, l'impérialisme, le tribalisme et le séparatisme religieux qui, tous, constituent une entrave sérieuse à l'éclosion d'une société africaine harmonieuse et fraternelle. »(3) A Accra, Lumumba a cessé d'être un « évolué » pour devenir un nationaliste africain radical.

Le 28 décembre 58, Lumumba tient son premier meeting politique sur la place de la Victoire à Matonge, Kinshasa, devant plus de 10.000 personnes. C'est la première fois que Lumumba sent l'énergie bouillante de la masse et qu'il comprend que seule la masse constitue une force capable de réaliser les idéaux d'une indépendance totale. Mais ses compagnons, Iléo, Adoula, Kalonji et Ngalula, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils estiment que Lumumba est devenu un «démagogue dangereux»S Peu après ce meeting, Lumumba leur dit : « Vous êtes tous endormis. Vous pensez que l'indépendance vous sera offerte sur un plateau d'argent, mais il faudra lutter pour l'obtenir et je suis décidé à me battre pour arracher notre indépendance.» (4)

Les massacres du 4-5 janvier 1959

Le 4 janvier, l'ABAKO de Kasavubu annonce un meeting place de la Victoire. Il faut absolument dépasser le succès que Lumumba a obtenu, une semaine auparavant. L'ABAKO considère Lumumba comme un « étranger » dans la province du Congo Central !

L'ABAKO était le parti tribaliste des Bakongo et avait l'avantage d'opérer dans la partie la plus développée et la plus connue du Congo: la capitale et ses environs. Les masses du Bas-Congo et de Kinshasa étaient très révoltées contre la domination coloniale. Mais l'ABAKO détournait cette révolte vers des objectifs tribaux.

Or le meeting est interdit par l'administration et l'affaire tourne à l'insurrection. La Force Publique massacre 300 Congolais, surtout des travailleurs, des chômeurs et des « irréguliers », venus à Kinshasa sans autorisation. Des dizaines de milliers de Congolais ont pris part aux « émeutes », c'est-à-dire au combat ouvert pour l'indépendance. Le colonisateur expulse alors des milliers d'irréguliers vers leur village d'origine. Là-bas, ces jeunes révoltés racontent comment la masse a osé attaquer les colonialistes. Dans tous les villages du Bas-Congo, du Kwilu et du Kwango, les masses commencent à se soulever, à l'exemple des héroïques combattants du 4 janvier.

Suite aux « émeutes » du 4 janvier, Kasavubu est arrêté et emprisonné. Mais le gouvernement belge, effrayé devant la lutte révolutionnaire, décide très vite de changer de tactique. Connaissant la faiblesse des partis nationalistes, l'administration coloniale les prend de court en accordant l'indépendance dans un bref délai. Ainsi, la Belgique veut s'assurer que le Congo « indépendant » soit gouverné par ses amis et ses fidèles. Le 13 janvier 1959, le roi Baudouin déclare : «Notre résolution est aujourd'hui de conduire les populations congolaises à l'indépendance.»

Le 13 mars, le ministre Van Hemelryck fait libérer Kasavubu et l'envoie en Belgique. Van Hemelrijck affirme que Kasavubu s'est rallié à la nouvelle politique définie le 13 janvier. Kasavubu déclare : «Nous demandons au peuple congolais de rester calme, d'oublier le passé et de préparer l'avenir dans l'esprit de la nouvelle politique qui conduit le Congo à l'indépendance.» (5)

L'administration coloniale était déjà arrivée à la conclusion que l'ABAKO, parti tribaliste et séparatiste, pouvait être « apprivoisé ». Le 21 avril, face au radicalisme des masses qui balaie toutes les institutions coloniales, l'administrateur Saintraint indique une nouvelle piste : «La situation générale est critique et, sous certains aspects, dramatique. L'Administration, rejetée, n'a plus les moyens de diriger le pays ni d'y maintenir l'ordre. L'ABAKO a un plan détaillé de mise en place d'une nouvelle administration. Il vaut mieux qu'elle procède très rapidement à ce remplacement.» (6)

Poussé par son esprit tribaliste, l'ABAKO tourne le dos à la lutte anticolonialiste pour s'orienter vers la lutte pour l'« indépendance » de sa province. Le 21 juin 1959, Kasavubu exige « la création d'un Etat autonome, la République du Congo Central, dont le président sera élu par les originaires de cette République ». (7) Ainsi, les nombreux Congolais nés dans les autres provinces seront des « étrangers » dans la capitale de leur pays.

« Une période pré-révolutionnaire »

Le 1er juillet 1959, Lumumba tient un meeting devant 1.500 personnes. Il entame son discours en demandant « cinq minutes de silence à la mémoire des Congolais victimes du colonialisme tombés le 4 janvier ».

« C'est de la provocation ! » clame un haut fonctionnaire belge. « Cet homme est un démagogue dangereux », disent, le 17 juillet 1959, Iléo, Ngalula, Adoula, et Kalonji, les chefs « respectables » du MNC. (8) Ils excluent Lumumba du MNCS sur quoi Lumumba exclut tous ces « évolués » favorables au maintien de la domination extérieure. C'est la première scission dans les rangs des « évolués » nationalistes : les lumumbistes veulent une indépendance totale s'appuyant sur les masses, les opportunistes veulent « réformer » le système économique et politique colonial.

Après la scission, Victor Nendaka est nommé vice-président du MNC-Lumumba, Jean-Pierre Finant devient la troisième personnalité du parti et un certain Joseph Mobutu se lie d'amitié avec Lumumba.

En fait, les « émeutes » du 4 janvier ont éveillé les masses sur l'ensemble du territoire congolais. Pendant toute l'année 1959, des campagnes de désobéissance aux autorités coloniales se développent. Il y a de fréquentes confrontations entre les forces de l'ordre et la population qui refuse de payer les impôts. Le sang coule à Matadi, Mbanza Ngungu, Luozi, Lukula, Jadotville. En août 59, le vice-gouverneur général Schöller parle de « la masse fanatisée » qui est en « état de rébellion ouverte ». (9) « Dans le Bas- et Moyen-Congo, on se trouve en période pré-révolutionnaire. Nous risquons d'être entraînés dans une guerre de type Algérie.» (10)

Les masses, qui exigent l'indépendance totale et un changement radical de leur situation, poussent une partie des « évolués » à gauche. Ils se regroupent essentiellement dans le MNC Lumumba et dans le Parti Solidaire Africain de Mulele et Gizenga. Ils comprennent que l'essence du colonialisme est la domination économique et qu'à la base des malheurs du Congo se trouve la soif du profit des grands capitalistes.

Le « Parti des Nègres Payés »

Dans l'autre camp, l'administration coloniale met désormais tout en oeuvre pour créer et soutenir des partis prêts à accepter une indépendance de pure forme. Il y a le Parti National du Progrès, le PNP de Bolya, Dericoyard et Delvaux; le Mouvement National Congolais-K, le MNC-K de Kalonji et Iléo; la Confédération des Associations tribales du Katanga, la CONACAT de Tshombé et Munongo; le Parti de l'Unité Nationale, le PUNA de Bolikango ; l'Association des Bakongo, l'ABAKO de Kasavubu et Kisolokela et l'Union des Mongo, l'UNIMO, de Bomboko.

En fait, la majeure partie des « évolués » commencent à craindre le radicalisme des masses: ils veulent « vivre comme les Blancs » et comptent y arriver en laissant intactes les structures économiques du régime colonial.

Le ministre Ganshof Van der Meersch déclarera plus tard : « L'administration fondait sur le PNP de grands espoirs. Mais le MNC-L disposait, en la personne de Lumumba, d'un atout supérieur à celui du PNP. Lumumba était seul à faire preuve de dynamisme ». (11)

Colonialisme et « élections libres »

Fin 1959, la Belgique veut toujours déterminer unilatéralement les conditions de l'indépendance pour que rien de fondamental ne change. Elle rejette la revendication des partis nationalistes d'une Conférence où les modalités de l'indépendance immédiate seraient fixées de commun accord entre les parties belge et congolaise. Et la Belgique pense que des «élections libres» peuvent donner une légitimation à ses complots néocoloniaux.

Le 7 octobre 1959, l'administration coloniale annonce la tenue d'élections communales en décembre. Elle croit qu'à ce niveau, les forces pro-colonialistes, et notamment les chefs coutumiers, gagneront les élections.

Au congrès du MNC-L, tenu du 23 au 29 octobre 1959, Lumumba demande l'indépendance immédiate et décide de boycotter les élections. Lorsque l'administration veut arrêter Lumumba, des affrontements entre les masses nationalistes et la gendarmerie font 20 morts. Le gouverneur de Kisangani, M. Leroy déclare : «Lumumba a provoqué des émeutes pour empêcher les élections. Il a reçu d'un étranger des leçons de technique révolutionnaire.» (12) Lumumba est emprisonné le 31 octobre.

Lumumba, vainqueur inattendu des élections

Dans un climat social qui se dégrade très vite, une Table ronde est organisée à Bruxelles du 20 janvier au 20 février 1960. Sous la pression des délégués congolais, la Belgique doit libérer Lumumba qui arrive à la Table ronde pour y faire un triomphe. La date de l'indépendance est fixée au 30 juin.

Les élections nationales ont lieu le 22 mai 1960. La Belgique est convaincue que la victoire des partis pro-impérialistes est assurée grâce au soutien de l'Etat colonial, à l'aide financière des grandes entreprises belges, et grâce à l'appui de la puissante Eglise catholique.

Et pourtant, le PNP, le « Parti des Nègres Payés », comme on dit à l'époque, perd les élections, malgré les moyens formidables mis à sa disposition, malgré la campagne virulente de l'Eglise catholique contre les nationalistes.

Les nationalistes s'imposent haut la main. Le MNC-L obtient 35 sièges à la Chambre et le PSA, avec 13 sièges, devient le principal parti de la Province de Léopoldville (Congo Central, Kwilu, Kwango et Lac Mai Ndombe). Personne ne s'attendait à ce que l'ABAKO, parti renommé à Kinshasa, puisse être battu dans « sa » province par le PSA, le parti nationaliste le plus radical. Le CEREA de Kashamura, avec 10 sièges, et le Balubakat de Sendwe, avec 7, rejoignent la coalition MNC-L et PSA.

Le dernier complot du colonisateur

Après les élections, la puissance colonisatrice continue à comploter contre les nationalistes.

Elle engage l'ABAKO pour mettre sur pied une coalition anti-nationaliste. Le 17 juin, elle charge Kasavubu de former le premier gouvernement congolais. S'appuyant principalement sur le PNP, le MNC-Kalonji et l'ABAKO, le projet de gouvernement de Kasavubu ne comprend aucun membre du MNC-Lumumba ni du PSA-Gizenga !

Mais, n'ayant pas trouvé de majorité pour soutenir ce complot, la Belgique se résigne à ce que Lumumba forme le gouvernement. Et elle redouble d'efforts pour briser Lumumba et les partis nationalistes.

(1)Congo, terre d'avenir,p.29; (2) Chronique de politique étrangère, vol. XII, n°4-6, juillet-nov. 1960, p.443-445; (3) La Pensée politique de Lumumba, p.l 1-12; (4) Pierre De Vos, Vie et mort de Lumumba, p.78-79; (5) Congo,1959,p.71-72; (6) Congo 60,I,p.144; (7) Congo 1959,p. 81 85; (8) De Vos,p.138-140; (9) Congo 1959, p.100; (10) De Vos,p.146; (11) Congo mai-juin 1960, p.80; (12) De Vos, p.154;

Le 30 juin 1960 représente une journée exceptionnelle, non seulement pour l'histoire du Congo, mais pour l'histoire de l'Afrique entière. Jamais l'affrontement entre l'oppresseur et l'opprimé n'a été exprimé avec une telle force. Jamais un Africain n'a résumé en si peu de mots 80 années de terreur, d'exploitation et d'humiliation. Il faut lire les trois discours prononcés ce jour mémorable. Trois, en effet. Puisque entre le Maître et le Patriote s'est glissé le Laquais. Il faut relire ces discours, puisque des laquais, il y en a toujours. Et puisque les Patriotes qui veulent suivre la voie de Lumumba sont de plus en plus nombreux.

Le Maître

Le Roi Baudouin: "Pas en conquérant, mais en civilisateur"

" L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'oeuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils, d'abord pour délivrer le bassin du Congo de l'odieux trafic esclavagiste; ensuite pour rapprocher les unes des autres les ethnies, jadis ennemies.

Lorsque Léopold II a entrepris la grande oeuvre qui trouve aujourd'hui son couronnement, il ne s'est pas présenté à vous en conquérant mais en civilisateur.

Ne compromettez pas l'avenir par des réformes hâtives, et ne remplacez pas les organismes que vous remet la Belgique, tant que vous n'êtes pas certains de pouvoir faire mieux.

N'ayez crainte de vous tourner vers nous. Nous sommes prêts à rester à vos côtés pour vous aider de nos conseils,

L'Afrique et l'Europe se complètent mutuellement. Je souhaite que le peuple congolais conserve et développe le patrimoine des valeurs spirituelles, morales et religieuses qui nous est commun."

Le Laquais

Kasavubu : " les racines que la civilisation chrétienne a poussées en nous"

"Sire, Excellences, Mes chers compatriotes,

L'aube de l'indépendance se lève sur un pays dont la structure économique est remarquable, bien équilibrée et solidement unifiée. Mais l'état d'inachèvement de la conscience nationale parmi les populations a suscité certaines alarmes que je voudrais dissiper aujourd'hui en rappelant tous les progrès qui ont été déjà acomplis en ce domaine et qui sont les plus sûrs garants des étapes qui restent à parcourir.

La Belgique a eu la sagesse de ne pas s'opposer au courant de l'histoire et, comprenant la grandeur de l'idéal de liberté qui anime tous les coeurs congolais, elle a su faire passer directement notre pays de la domination étrangère à l'indépendance.

Nous saurons dans tout le pays développer l'assimilation de ce que quatre-vingts ans de contact avec l'occident nous a rapporté de bien : la langue, la législation et enfin surtout la culture. Le contact de la civilisation chrétienne et les racines que cette civilisation a poussées en nous, permettront au sang ancien revivifié de donner à nos manifestations culturelles une originalité et un éclat tout particuliers.

Sire, la présence de votre Auguste Majesté constitue un éclatant et nouveau témoignage de Votre sollicitude pour toutes ces populations que vous avez aimées et protégées. Elles sont heureuses de pouvoir dire aujourd'hui à la fois leur reconnaissance pour les bienfaits que Vous et Vos illustres prédécesseurs leur avez prodigués et leur joie pour la compréhension dans laquelle Vous avez rencontré leurs aspirations."

Le Patriote

Lumumba : " Fiers de cette lutte qui fut de sang, de larmes et de feu. "

"Congolais et Congolaises, Combattants de la liberté aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais.

A vous tous, nos amis qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce trente juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos coeurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants.

Cette indépendance du Congo, nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte qu'elle a été conquise, une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle, nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang.

Cette lutte, qui fut de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable, pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force.

Ce fut notre sort en 80 ans de régime colonialiste ; nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire, car nous avons connu le travail harassant exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers.

Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des "nègres".

Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinions politiques ou croyances religieuses; exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort même.

Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les Blancs et des paillottes croulantes pour les Noirs,

Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères, les cachots où furent brutalement jetés ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation.

Nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre coeur de l'oppression colonialiste, nous vous le disons tout haut : tout cela est désormais fini.

La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants.

Ensemble, mes frères, mes soeurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur.

Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rmunération de son travail.

Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir lorsqu'il travaille dans la liberté, et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique toute entière.

Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants.

Nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles qui seront justes et nobles.

Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle qu'elle soit.

Ainsi, le Congo nouveau que mon gouvernement va créer sera un pays riche, libre et prospère.

Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent et risquent de nous faire mépriser à l'étranger.

Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise.

L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tout le continent africain.

Notre gouvernement fort - national - populaire, sera le salut de ce pays.

J'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants de se mettre résolument au travail, en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique.

Hommage aux combattants de la liberté nationale !

Vive l'Indépendance et l'Unité africaine !

Vive le Congo indépendant et souverain !"

(d'après Congo mai-juin 1960, Ganshof Van der Meersch, pp. 235-244)

Défendre l'indépendance contre l'agression belge et américaine

En tant que dirigeant du premier gouvernement du Congo libre, Lumumba proclame fièrement l'indépendance du Congo, le 30 juin 1960! Mais voulant réaliser l'union nationale autour de son gouvernement nationaliste, Lumumba demande à ses députés d'offrir le poste de président à Kasavubu, son principal adversaire. Ensuite, Lumumba accepte des ministres qui lui sont hostiles, comme Bomboko et Delvaux.

L'avenir lui montrera qu'il est dangereux de faire des alliances trop larges quand on ne dispose pas d'une base assez solide.

Le cinquième jour de l'indépendance, le 5 juillet, la Belgique provoque des troubles au sein de la Force publique. Ce jour-là, à 8h00, le lieutenant-général Janssens, qui commande toujours l'armée, écrit sur un tableau au quartier général: « Avant indépendance = après indépendance ». Ensuite, il se permet d'envoyer une lettre à Lumumba, Premier ministre d'un pays souverain, pour lui donner « un dernier et solennel avertissement ». Et il dénonce « la déclaration faite le 30 juin 1960 (qui) a étonné le cadre et la troupe ». (1)

En fait, Janssens provoque les soldats de l'Armée nationale congolaise afin d'obtenir un prétexte pour une intervention militaire. La bourgeoisie belge la prépare depuis plusieurs mois.

Le 8 juillet, des troupes belges partent de Bruxelles pour occuper Kitona et Kamina.

Le 10 juillet, elles interviennent à Lubumbashi où elles désarment les soldats nationalistes. Bomboko et Delvaux, deux ministres du gouvernement Lumumba qui sont parmi les principaux agents du colonisateur, font appel aux forces belges pour maintenir l'ordre.

Tshombé et le front anti-nationaliste

Le 11 juillet, Tshombé, sur instruction de l'Union Minière, proclame l'indépendance du Katanga et fait appel aux troupes belges. Le même jour, Lumumba demande l'aide de l'ONU pour mettre fin à l'agression belge.

Le lendemain, l'hystérie anti-Lumumba atteint son comble en Belgique. La Libre Belgique, journal proche du gouvernement, écrit: « Plusieurs ministres lumumbistes se sont conduits comme des sauvages primaires et imbéciles ou comme des créatures communistes.» (2)

Le 13 juillet, le gouvernement congolais déclare qu'un « état de guerre existe entre le Congo et la Belgique » et décide la rupture des relations diplomatiques avec la Belgique. Le Conseil de sécurité adopte une résolution sur l'assistance militaire au Congo.

L'agression belge contre le Congo prend les proportions d'une occupation militaire.

Le ministre belge de la Défense, Gillon, déclare devant le parlement que l'armée belge est intervenue dans 23 villes du Congo. « L'ensemble des forces belges engagées au Congo s'est élevé à près de 10.000 hommes. » (3)

Le 17 juillet, Lumumba écrit à Ralph Bunche, représentant du secrétaire-général, pour exiger une intervention rapide de l'ONU. Son message : « Mettez dehors les troupes d'agression belges, sinon je serai obligé de faire appel à l'URSS pour mettre fin à l'agression ».

Le 24 juillet 1960, Tshombé s'oppose à l'envoi de troupes de l'ONU au Katanga et demande à la Belgique de maintenir ses forces armées. Il fait appel à Kasavubu et Iléo pour créer une confédération des Etats du Congo. Dans le but de briser le gouvernement central nationaliste, tous les agents du néocolonialisme se mettent d'accord pour réclamer le « fédéralisme ». C'est une simple tactique pour détruire les forces patriotiques. Une fois le pouvoir central révolutionnaire brisé, les « fédéralistes » deviendront partisans d'un pouvoir central pro-impérialiste fort. Bientôt Tshombé, Iléo, Kasavubu, Bolikango, Kalonji soutiendront tous le pouvoir central fasciste de Mobutu.

La mainmise américaine

La Belgique avait l'intention de maintenir un contrôle de type néo- colonial sur « son » Congo. En occupant militairement le Katanga, elle se créait une base pour la reconquête de tout le Congo. Mais la vieille Belgique juge mal les changements. Les Etats-Unis sont devenus la superpuissance du monde impérialiste. Ils veulent leur « juste part » des richesses congolaises.

Bien sûr, les Etats-Unis soutiennent la Belgique dans sa guerre contre Lumumba. Ainsi, le 30 juillet 1960, le Département d'Etat américain déclare : «La Belgique avait le droit d'envoyer des troupes au Congo pour protéger des vies humaines en danger.» D'ailleurs, dans les mois à venir, les Etats-Unis enverront trois équipes de tueurs à Kinshasa pour éliminer Lumumba. Dans une de ces tentatives, un agent devait s'introduire chez Lumumba, chercher une occasion pour se rendre dans sa salle de bain et mettre un produit contenant un virus mortel sur sa brosse à dents ! (4)

La Belgique veut reconquérir militairement le Congo à partir du Katanga alors que les Etats-Unis s'appuient principalement sur les réactionnaires de Kinshasa - les Mobutu, Kasavubu et Adoula - pour obtenir « leur part » du Congo. Les Etats-Unis utilisent les troupes de l'ONU -appelées par Lumumba pour chasser les agresseurs belges ! - pour imposer leur domination à partir de Kinshasa.

L'ONU : « de l'aversion pour Lumumba »

Le Congo est indépendant depuis un mois, et tous les partis pro-impérialistes s'unissent pour abattre le gouvernement de Lumumba.

Ainsi, le 7 août, le comité central de l'ABAKO vote une motion de défiance à l'égard du gouvernement Lumumba et demande la création d'une Confédération des Etats du Congo. Le lendemain, la Puna de Bolikango demande l'indépendance de la province de l'Equateur. Et un jour plus tard, Albert Kalonji proclame l'indépendance de l'Etat minier du Kasaï ! C'est une alliance de fait entre Kasavubu, Bolikango, Kalinji et Tshombé contre le gouvernement Lumumba.

L'ONU, c'est-à-dire les Etats-Unis, essaient de réconcilier toutes ces forces antinationalistes. Le 12 août, Hammarskjöld arrive à Lubumbashi pour négocier avec Tshombé.

Le 14 août, le général suédois von Horn, commandant des troupes de l'ONU, arrive à Kinshasa. Officier réactionnaire à la solde de la CIA, il écrira six ans plus tard dans ses Mémoires : «Il n'était pas à dissimuler que nous tous, à commencer par Dag Hammarskjöld, nous nourrissions une profonde méfiance et de l'aversion pour Lumumba.» «Personnellement, je nourrissais une grande considération pour Mobutu. Contrairement à Lumumba, il me semblait un patriote authentique qui ne perdait pas son temps à jouer avec des théories communistes.» (5)

L'Eglise catholique part en guerre

L'Eglise catholique est la principale force dans le combat contre Lumumba. Le 17 juillet déjà, Malula écrit dans une lettre épiscopale:

«Quand dans un pays la liberté de presse n'existe plus, on ne parle plus de démocratie mais de dictature. Or, la dictature mène à l'esclavagisme.» (6) Exactement comme ses maîtres belges, Malula défend la presse coloniale et la « démocratie » coloniale et il accuse le gouvernement anticolonialiste de pratiquer la dictature et l'esclavagisme ! Malula fait allusion au journal catholique Courrier d'Afrique, qui compte Iléo et Bolikango dans son conseil d'administration. Le 18 juillet, ce journal évoque « la possibilité de l'implantation du communisme au Congo, par suite de la politique de Lumumba.» (7) Le syndicat catholique, la CSC, joue également un grand rôle dans le combat contre le gouvernement nationaliste. Il écrit que, par la faute de Lumumba, «le Congo s'engage dans la voie de la misère» et il rend le gouvernement nationaliste responsable de «la fermeture des entreprises, l'accroissement du chômage et l'augmentation des prix.» (8)

Grâce à sa mainmise sur l'enseignement, l'Eglise catholique peut contrôler l'esprit des Congolais. On comprend donc pourquoi, le 16 août 1960, Lumumba fait la proposition de nationaliser l'université de Lovanium. Cinq jours plus tard, dans son avant-projet de programme gouvernemental, il écrit : « L'enseignement doit avoir une 'qualité scientifique' et doit inculquer 'un idéal national '. Le gouvernement veut l'instruction primaire pour tous et la gratuité de l'enseignement à tous les échelons.» C'est une déclaration de guerre au pouvoir idéologique de l'Eglise catholique.

Ensuite, Lumumba attaque la base du pouvoir colonial, le pouvoir économique: «L'expansion économique du pays nécessite une industrie importante de transformation . Le gouvernement prendra comme critère le plus grand avantage collectif et combinera les apports du secteur privé, les possibilités du secteur public et de l'effort économique interne. Sa sollicitude se tournera particulièrement vers les milieux ruraux.» (9)

1) Congo,60,I,373-374; 2) Heinz et Donnay,p.30; 3) Congo, 1960, II, p.515; 4) Les complots de la CIA, The Church commission, éd.Stock, 1976, p.140 ; 5) von Horn, Karl : Soldat de la Paix, éd. Presses de la Cité, Paris, 1966, p.194 et 228; 6) Courrier d'Afrique, 19 juillet 60,p.1; 7) Congo,1960,II,p.685; 8) Congo 1960,II,p.681; 9) 1960,II,580 et 696.

"L'Afrique est irrésistiblement engagée, pour sa libération, dans une lutte sans merci contre le colonialisme et l'impérialisme. Le Congo ne peut-être considéré comme une colonie ni d'exploitation ni de peuplement et son accession à l'indépendance est la condition de la paix. L'objectif du Mouvement National Congolais est d'unir et d'organiser les masses congolaises dans la lutte pour l'amélioration de leur sort, la liquidation du régime colonialiste et de l'exploitation de l'homme par l'homme."

Discours d'Accra, 5-14 décembre 1958

"Au Katanga, ce sont quelques colons qui disent: 'Ce pays devient indépendant et toutes ses richesses vont servir à cette grande nation, la nation des Nègres. Non, il faut que le Katanga devienne un Etat indépendant'. Ainsi, demain, c'est le grand capitalisme qui va économiquement dominer les Africains. Nous allons redoubler d'efforts pour que cette indépendance soit réelle, pour que cette indépendance profite aux populations, pour améliorer les conditions de vie des populations."

(La pensée politique de Patrice Lumumba, Présence Africaine, Paris. Textes recueillis par Jean Van Lierde, p.141)

"L'impérialisme, c'est la domination économique"

" L'indépendance politique étant conquise, nous voulons maintenant l'indépendance économique. Le patrimoine national nous appartient. L'indépendance politique étant conquise, nous voulons maintenant l'indépendance économique. Le patrimoine national nous appartient "

(La pensée politique de Lumumba, p.298)

" Je vous assure qu'avec notre foi, avec notre dynamisme, avec notre fierté nationale, le Congo sera dans cinq ans un pays fortement développé. Ce n'est pas en mendiant des capitaux que nous allons développer le pays. Mais en travaillant nous-mêmes, par nos propres mains, par nos efforts. Le seul slogan pour le moment: le progrès économique. Les cadeaux, on n'apprécie pas. L'indépendance cadeau, ce n'est pas une bonne indépendance. L'indépendance conquise est la vraie indépendance ".

(Congo 1960, 2,pp.202)

" La Banque centrale belge s'est accaparée non seulement de notre argent, mais également de nos réserves d'or. Le gouvernement vient d'annoncer que, si dans un délai de 15 jours, le gouvernement belge ne les restituait pas, nous confisquerions tous les biens appartenant aux Belges. Le peuple attend le bonheur, l'amélioration de ses conditions de vie. Pour nous, il n'y a pas d'indépendance tant que nous n'aurons pas une économie nationale prospère pour relever les conditions de vie de nos frères ".

(Annales Parlementaires, Sénat du Congo, septembre 1960, !p.14-15, 21)

" Les Occidentaux savent qu'avec ce gouvernement, ils ne peuvent pas avoir la moindre mainmise sur l'économie de notre pays. Nous devons contrôler notre économie à la Banque nationale, à l'Otraco, à la Régideso. Dans chaque grande société il faudrait un commissaire du gouvernement doté de pleins pouvoirs politiques pour diriger ."

(La pensée politique de Lumumba, p.360)

"Ils utilisent espions et marionnettes"

"A la plupart des Belges, nous avons fait notre confiance, croyant qu'ils étaient sincères de continuer avec nous. Or nous avons gardé des espions. Jour par jour nous découvrons ce complot contre la nation. La Belgique devient maintenant comme un sous-marin. Ils agissent dans les coulisses. Ils ont établi un réseau d'espionnage."

(La pensée politique de Lumumba, p.305)

"On n'a jamais vu dans l'histoire de la colonisation en Afrique une nation qui se trahit d'une manière aussi scandaleuse vis-à-vis d'un peuple qui a toujours vécu avec elle. Et c'est grâce au Congo que la Belgique est ce qu'elle est aujourd'hui. Pour elle, ce ne sont pas des vies humaines qui comptent, c'est l'Union Minière, c'est l'argent du Congo qui compent.

Les Occidentaux ont voulu que notre gouvernement soit à la solde des impérialistes. Des traités nous ont été proposés. J'ai décidé de ne point signer ces accords, parce qu'ils ne signifient rien d'autre que la domination économique du Congo par les groupes financiers de la Belgique.

Comme nous sommes un gouvernement nationaliste, qui ne vise que l'intérêt de la patrie, ceux qui convoitent nos richesses tentent de provoquer l'anarchie, pour finalement monter la population contre nous et faire tomber notre gouvernement. Ils se serviront alors de marionnettes qui n'hésiteront pas à signer aveuglément n'importe quel accord pour placer le Congo sous une domination étrangère. Voilà la vérité."

(La pensée politique de Lumumba, pp. 286)

Sur l'impérialisme américain et l'ONU

"Les Etats-Unis! Ce pays approuve que la Belgique maintienne ses bases au Congo, parce qu'il y possède des intérêts économiques. Puisque les Belges ne peuvent plus rester, ils font appel à leurs alliés à l'ONU pour les relayer. Je propose le retour immédiat des forces de l'ONU, s'il est exact qu'elles viennent opérer conformément aux arrangements pris avec la Belgique. "

"Certains ont voulu utiliser l'ONU, soi-disant pour placer le Congo sous le statut international. Le Congo ne deviendra jamais une colonie de l'ONU et ne sera jamais un pays sous la tutelle de l'ONU. Et nous renonçons à toute assistance de l'ONU. Ceux qui croyaient s'introduire encore au Congo sous le couvert de l'ONU ne vont plus entrer. Les portes du Congo sont hermétiquement fermées aux exploitants et aux chercheurs de l'or."

"Nous voulons que l'ONU retire du Congo toutes les troupes blanches. Les troupes africaines qui ont été mises à la disposition de l'ONU sont suffisantes. J'ai dénoncé les manoeuvres qui consistaient à n'envoyer au Katanga que des troupes de Suède."

(La pensée politique de Lumumba, p.232, 287-288, 306-307)

Deux coups d'Etat pour éliminer un seul homme

Nous sommes maintenant fin août 1960 et Lumumba a de plus en plus l'adhésion des masses populaires. Le peuple comprend que le Katanga et le Kasaï sont occupés par l'armée belge dans le but de continuer le système colonial abhorré. Le peuple se rend compte que les troupes de l'ONU, aux mains des Américains, loin de soutenir le gouvernement nationaliste de Lumumba, complotent avec ses ennemis.

Toutes les forces anti-nationalistes sentent le besoin de renforcer leur alliance.

Le 20 août 1960, une délégation de la Jeunesse de l'ABAKO, de la Puna de Bolikango et du MNC-Kalonji est reçue à Lubumbashi par Tshombé.

A Brazzaville, des émissaires de l'ABAKO sont en contact permanent avec le président Foulbert Youlou et avec des agents secrets français. Le 21 août, le vice-président de l'ABAKO, Moanda, déclare : «Il faut débarrasser le Congo de Lumumba par des moyens légaux ou illégaux.» (1)

Mais le 27 août 1960, la montée des forces nationalistes révolutionnaires se concrétise. Les troupes lumumbistes prennent Bakwanga, la capitale du pseudo-Etat du Sud-Kasaï. Sur d'autres fronts aussi, l'armée nationaliste avance vers le Katanga.

Le gouvernement Lumumba reçoit un soutien de plus en plus net de la part des Etats nationalistes africains et des Etats socialistes. Le 3 septembre, L'Union soviétique met 15 avions Iliouchine et 100 camions à la disposition du gouvernement Lumumba pour le transport de ses troupes. La lutte pour la défense de l'indépendance du Congo contre les complots de l'impérialisme belge et américain arrive à son point culminant. Lumumba a maintenant la force pour éliminer les deux créations des colonialistes belges: l'Etat «Indépendant» du Katanga, où les impérialistes belges comptent garder la main sur le cuivre, le cobalt et l'uranium, et l'Etat «Indépendant» du Sud-Kasaï, où les voleurs belges veulent garder le contrôle sur les diamants Les impérialistes doivent maintenant jouer le tout pour le tout.

Le coup d'Etat de Kasavubu

Soutenu aussi bien par les Etats-Unis que par la Belgique et la France, Kasavubu déclare le 5 septembre: «Lumumba a trahi la tâche qui lui était confiée, il jette le pays dans une guerre civile atroce, j'ai jugé nécessaire de révoquer immédiatement le gouvernement.» (2)

Une heure et demi plus tard, Lumumba réagit sur les ondes de la radio nationale: «Kasavubu a publiquement trahi la nation. Il veut détruire le gouvernement nationaliste qui a lutté avec acharnement contre les agresseurs belges, contre les ennemis de notre indépendance nationale.» Le lendemain, le gouvernement de Lumumba prend une décision historique : «Les Ministres, réunis en conseil extraordinaire, déclarent déchu le Chef de l'Etat.» (3)

Le même jour, monsieur Iléo ordonne, sur instruction de Kasavubu, l'arrestation de Lumumba. Le même Iléo forme un gouvernement où se retrouvent les principaux agents du néocolonialisme: Bomboko, Adoula, Bolikango, Kalonji, Dericoyard, Kisolokela et Delvaux. (4) Iléo, l'homme de l'Eglise catholique, déclare à propos de la courte période du gouvernement Lumumba : «C'étaient deux mois d'angoisse, d'inquiétude et de misère.» (5)

Au même moment, la Mission technique belge à Lumumbashi envoie un rapport à Bruxelles : «La révocation de Lumumba a fortifié le leadership que Tshombé détient comme défenseur de la reconstruction politique de l'ancien Congo belge sur une base confédérale. La réussite de l'expérience katangaise provoquera vraisemblablement la reconstruction du Congo à partir de Lubumbashi.» (6) C'est un bon résumé de la politique néocoloniale belge: à partir de l'Etat sécessionniste katangais, reconquérir tout le Congo.

Mais très vite, cela tourne mal pour les politiciens pro-impérialistes. Le 6 et le 8 septembre, la chambre soutient Lumumba contre Kasavubu par 60 voix contre 19 et le sénat fait de même par 41 voix pour, 2 contre et 7 abstentions. Le 13 septembre, les Chambres réunies votent les pleins pouvoirs au gouvernement Lumumba. (7)

Le même jour, Lumumba renforce son contrôle sur l'armée en nommant Mpolo lieutenant-général.

Le 14 septembre, désespéré, Kasavubu réagit en désignant Mobutu comme commandant en chef de l'armée.(8) C'est ainsi que Kasavubu a ouvert le chemin vers la dictature mobutiste.

Le coup d'Etat de Mobutu

En effet, à peine quelques heures plus tard, à 20h30, Mobutu exécute son coup d'Etat. Il déclare la « neutralisation » des politiciens et affirme : « Il ne s'agit pas d'un coup d'Etat mais d'une simple révolution pacifique ». (9) C'est par ces paroles qu'ont commencé 37 années de dictature et de destruction. Mobutu ferme les ambassades des pays socialistes, l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie. Ensuite, il réclame « le retrait des troupes ghanéennes et guinéennes à cause de leur soutien direct à Lumumba ». Ainsi, dès le début, Mobutu, agent de la CIA, lutte contre les pays socialistes et contre les pays africains nationalistes.

Mobutu instaure le Collège des Commissaires généraux. Bomboko en est le président, Ndele, le vice-président, Ferdinand Kazadi, le ministre de la Défense, Lihau et Tshisekedi, ministre et vice-ministre de la Justice. Ce Collège est installé officiellement par Kasavubu, agissant en tant que chef de l'Etat et complice du coup d'Etat de Mobutu.

Lumumba réagit le 15 septembre au matin en déclarant : « Le colonel Mobutu a été corrompu par les impérialistes pour jouer un coup d'Etat contre le gouvernement légal et populaire. Peuple, vous êtes les témoins oculaires de ces manuvres tendant à faire retomber le Congo, terre de nos ancêtres, sous la domination d'une organisation internationale ». (10)

C'est le tournant de l'histoire congolaise: le coup d'Etat de Mobutu, ce 14 septembre 1960, place le Congo, pour 37 ans, sous la dictature conjointe de l'impérialisme américain et belge.

La grande bourgeoisie noire prend le pouvoir

La plupart des intellectuels d'avant 1960, les « évolués », voient surtout l'indépendance comme un moyen pour s'enrichir, pour arriver à « vivre comme des Blancs ». Ils ne contestent pas le capitalisme au Congo, ni la domination impérialiste qui est la garantie de son maintien. Ils ne mettent pas non plus en cause l'appareil d'Etat colonial, cette machine d'oppression contre les masses congolaises. En fait, ils veulent simplement « reprendre » cet Etat oppresseur et s'en servir pour s'enrichir. Après l'indépendance, l'Etat néocolonial a été le lieu où s'est formée la grande bourgeoisie noire.

Avant l'indépendance, certains « évolués » sont déjà ouvertement pro-belges et pro-impérialistes, des hommes comme Bomboko, Edindali, Lopes, Delvaux et Tshombé. On les retrouve dans des partis de collaboration comme le PNP et la CONACAT.

Les « évolués » qui ont créé des partis nationalistes s'étaient déjà divisés avant l'indépendance. Ceux qui veulent seulement « réformer » le système existant se sont rapprochés des « pro-belges ». Il s'agit des Iléo, Kalonji, Ngalula et Adoula qui avaient fait éclater le MNC, et aussi de l'ABAKO de Kasavubu.

Mais une fois au gouvernement, les partis nationalistes radicaux éclatent à leur tour. Mobutu a été le secrétaire de Lumumba. Lorsqu'il fait son coup d'Etat, il reçoit le soutien du vice-président du MNC-L, Nendaka, qu'il nomme chef de la sécurité. Le ministre Songolo et 8 parlementaires du MNC-L soutiennent également Mobutu. (11)

Après le coup d'Etat de Mobutu, une alliance s'est formée entre ces trois groupes d' « évolués ». Ensemble, ils formeront la grande bourgeoisie congolaise, étroitement liée à l'impérialisme américain et belge.

Entre septembre 1960 et novembre 1965, différents personnages joueront le rôle de chef à différents moments - Kasavubu, Ileo, Bomboko, Adoula, Tshombé et Mobutu - mais tous représentent la même classe, la grande bourgeoise congolaise, et tous sont liés au même maître, l'impérialisme américain et belge.

1) Congo 1960,II,p.672; 2) Congo, 1960, II, p.818; 3) Congo, 1960, II, p.820 et p.823; 4) Heinz et Donnay : Les cinquante derniers jours de Lumumba, éd. CRISP, 1966, p.33 ; Congo, II, p.855 5) Congo, 1960, II, p.853; 6) Congo, 1960, II, p.963; 7) Congo, 1960, II, p.850 et 861; 8) Chronique, XII, n‰4-6, p.949; 9) Congo, 1960, II, p.869; 10) Congo, 1960, II, p.870; 11) Congo, 1960, II, p.997.

Au cours de la lutte pour l'indépendance, puis pendant ses deux mois et demi au gouvernement, Lumumba a été un homme seul, entouré d'une poignée de compagnons de lutte. Il n'avait pas une organisation solide derrière lui, il n'a pas eu le temps de donner une conscience politique au peuple opprimé. Comment alors expliquer son extraordinaire impact, sa stature de grand homme politique? Lumumba a réussi à donner une expression au radicalisme des masses urbaines et villageoises qui étaient à bout à cause de l'oppression, de l'exploitation et des humiliations coloniales. C'est ce point essentiel qu'ont toujours oublié ceux qui abusent du nom de Lumumba "pour occuper des postes" et pour "bouffer à leur tour."

Avec la masse, lutter contre le colonisateur

22 avril 1959. "La masse est beaucoup plus révolutionnaire que nous. Quand nous sommes avec la masse, c'est la masse même qui nous pousse, elle voudrait aller beaucoup plus rapidement que nous."

((La pensée politique de Lumumba, p.45)

13 août 1959. Une délégation parlementaire belge rencontre M. Mabé Sabiti, qui se présente comme 'le chef des arabisés'. Sabiti déclare : " Lumumba se met surtout du côté des ouvriers, parce qu'ils forment la masse".

(Procès-verbaux des entretiens officiels. Sénat. 1959, p.264)

Juin 1960. Bientôt l'indépendance. Qui sera ministre, qui aura un poste, qui aura du pouvoir ? Lumumba ne compte pas sur " ceux d'en haut ", sur les colonisateurs. Il ne cherche pas son intérêt personnel en se vendant aux puissants. Il ne se laisse pas corrompre par les puissances impérialistes. Il a juré de rester du côté du peuple.

"Je ne vise pas du tout mon intérêt personnel mais seulement l'intérêt supérieur du pays. Le gouvernement belge veut se retirer de la scène politique congolaise mais entend remettre la gestion du Congo dans les mains des leaders ayant toutes ses sympathies. Je n'ai pas la sympathie du gouvernement belge, pas plus que celle d'autres milieux officiels. Je suis considéré comme un homme dangereux parce que je refuse de me laisser corrompre. Je puis vous dire qui si j'avais accepté de "jouer le jeu", comme l'ont fait certains leaders congolais opportunistes, je serais aujourd'hui soutenu par la Belgique et considéré comme son plus grand ami. On veut créer un gouvernement de marionnettes mais on craint aussi la réaction populaire. Au train où nous allons, il n'y aura pas le moindre changement dans ce pays à la date de l'indépendance et les Congolais auront l'impression d'être dupés. On aura alors le choc en retour, et alors que les leaders seront satisfaits des quelques portefeuilles que la Belgique leur aura confiés, ce sera le peuple qui fera sa révolution."

(Pourquoi Pas, juin 1960 pp.)

"Les ministres doivent manger avec le peuple."

“Le Patrimoine national nous appartient (…) Nous-mêmes, les ministres, nous allons dans les milieux ruraux, nous allons labourer la terre pour montrer au pays commnt nous devons faire nos cooperative (…) Nous ne voudrons jamais tromper le peuple et le peuple sait très bien que depuis nous sommes au pouvoir aucun minister a été payé (…) Nous mangeons avec le peuple, nous n’avons pas besoin d’argent (conference de presse 9 août, cite dans “Congo 1960, 2, pp 593-594)

“Les ministres doivent vivre avec le peuple (…). Nous ne devons pas passer aux yeux de la population comme les remplaçants des colonialistes. (Annales de la Chambre des Représentants de la République du Congo. 1960, 12, Séance du 15 juillet 1960 p.15)

"Nous voulons une vraie indépendance."

“Nous allons mettre tous nos travailleurs au travail, après le depart des troupes belges (…) Chacun aura du travail, avec des salaries modestes. Et je vous assure, qu’avec notre foi, avec notre dynamisme, avec notre fierté nationale, le Congo sera dans cinq ans un pays fortement développé. Ce n’est pas en mendiant des capitaux que nous allons developer le pays. Mais en travaillant nous-mêmes, avec nos propres mains, par nos efforts (…) le seul slogan pour le moment: le progress économique, tout le monde au travail, mobiliser toute la jeunesse, toutes nos femmes, toutes les energies du pays. Les cadeaux, on n’aprrécie pas. L’indépendance cadeau, ce n’est pas une bonne indépendance. L’indépendaance conquise est la vraie indépendance.” (conference de presse 9 août, cite dans “Congo 1960, 2, pp 593-594)

“La Banque centrale belge s’est accaparée non seulement de notre argent, mais également de nos reserves d’or..; Le gouvernement vient d’nnoncer que, si dans un délai de 15 jours le Gouvernemnt belge ne les restituait pas, nous confisquerons tous les biens appartenant aux Belges. Le people attend le bonheur, l’amélioration de ses conditions de vie. Pour nous, il n’y a pas d’indépendance tant que nous n’aurons pas une économie nationale prospère pour relever les conditions de vie de nos frères.”

(Annales Parlementaires. Sénat de la République du Congo. 1960, 8 septembre pp 14-15)

Ainsi donc, le 19 septembre, Mobutu place Bomboko et ses Commissaires généraux à la tête du Congo. Ces Commissaires sont les ennemis mortels des nationalistes congolais qu'ils accusent d'être des « communistes ». Pourquoi une telle accusation ?

La raison en est simple : leurs maîtres, les impérialistes américains et belges, craignent avant tout les communistes, ces hommes et ces femmes qui mènent de façon conséquente le combat contre l'exploitation capitaliste. Et les impérialistes savent que les nationalistes congolais peuvent trouver dans les pays socialistes de puissants alliés. Voilà pourquoi, le 19 septembre, les Commissaires lisent une proclamation rédigée en concertation avec Mobutu lui-même: « Le colonel Joseph Mobutu est aujourd'hui l'homme qui nous a délivrés du colonialisme communiste et de l'impérialisme marxiste-léniniste. Grâce à l'armée nationale congolaise, nous ne passerons pas d'un esclavage à un autre. » (Congo 60,II,p.871)

L'anti-communisme, arme idéologique de la colonisation

Depuis le début de la colonisation, l'anticommunisme a été l'arme idéologique la plus puissante de toutes les forces anti-congolaises. Le colonisateur et l'Eglise catholique n'ont jamais permis que des écrits marxistes pénètrent dans la colonie. En recourant à des mensonges dégoûtants, les colonialistes décrivent le communisme comme l'uvre du diable. Et en 1960, ils publient des caricatures de Lumumba représenté comme diable.

En fait, l'anticommunisme constitue un écran de fumée. L'objectif véritable est celui-ci : les grands capitalistes veulent sauvegarder leurs intérêts économiques, ils veulent continuer à exploiter au maximum les richesses du Congo et la force de travail de ses ouvriers et paysans.

Les alliés naturels

En ce début des années soixante, comment les Etats africains qui veulent une indépendance réelle, comme le Ghana de Nkrumah et la Guinée de Sékou Touré, peuvent-ils réussir? Ils ont besoin d'alliés et d'amis pour développer rapidement leur propre économie, pour soustraire leur économie à la mainmise des puissances impérialistes. Les pays communistes sont leurs alliés naturels. Pour deux raisons.

D'abord, les pays communistes ont, eux-mêmes, terriblement souffert des agressions impérialistes. En 1917-1920, la Russie soviétique a connu l'agression de 9 pays impérialistes et elle a perdu 10 millions de mort à cause de la guerre et de la famine. Ensuite, l'agression nazie de 1941-1944 a coûté 23 millions de morts au peuple soviétique. La Chine, quant à elle, a subi la domination des colonialistes occidentaux et, au cours des années 20, 30 et 40, son sort a été pire que celui de l'Afrique! Agressée par l'impérialisme japonais, puis par l'impérialisme américain, La Chine a compté plus de 10 millions de morts.

Ensuite, les pays communistes veulent construire une économie indépendante et, pour cela, ils doivent se soustraire à la domination politique et économique de l'impérialisme. Pour progresser dans cette voie, ils ont intérêt à soutenir tous les pays qui, eux aussi, veulent se soustraire à la domination de ces mêmes impérialistes.

«Combattre le colonialisme et terrorisme communiste»

Voyons maintenant les choses du côté des impérialistes. Pour maintenir leur domination sur le Congo, ils doivent casser l'alliance entre le Congo et les pays africains nationalistes comme le Ghana et le Guinée. Ils doivent aussi bloquer tout rapprochement entre le Congo et les pays communistes.

C'est exactement ce qu'a fait leur principal agent, Mobutu. Celui a déclaré après son coup d'Etat: «Comme la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique, le Ghana et la Guinée distribuaient des armes dans la cité de Kinshasa ». (1) Ces accusations sont évidemment fausses mais Mobutu et ses maîtres de la CIA doivent faire croire au peuple congolais que le Ghana et la Tchécoslovaquie sont des «Etats terroristes». Et qu'ils appuient des terroristes congolais, c'est-à-dire Patrice Lumumba et ses compagnons En effet, Mobutu prétend que Maurice Mpolo et Emmanuel Nzuzi, deux collaborateurs fidèles de Lumumba, organisent «des camps de formation terroriste» et dirigent «un groupe terroriste, la Jeunesse lumumbiste, ». (2)

Mobutu, Kasavubu et Tshombé, ces agents de l'impérialisme qui exploite le Congo depuis 80 ans, font croire que ce sont le Ghana et la Chine qui veulent «conquérir et dominer» le Congo. C'est ridicule, complètement faux, mais cela sert à détourner l'attention des véritables exploiteurs et dominateurs qui saignent le peuple congolais à blanc !

Le crime du Ghana et de la Chine est de souhaiter la réussite de l'expérience congolaise. Le 23 juillet 1960, Théodore Bengila, l'ami de Pierre Mulele, assiste, à Beijing, à un rassemblement de 10.000 personnes qui «apportent le soutien du peuple chinois à la lutte du peuple congolais pour son indépendance » (3)

Ni l'Ouest, ni l'Est ?

A l'époque, tous les agents de l'impérialisme prétendent « dénoncer tout néocolonialisme d'où qu'il vienne, celui de l'Est aussi bien que celui de l'Ouest ». (4) On trouve cette même phrase dans la bouche de Malula, de Mobutu ou de Bomboko. Tous font croire à la population congolaise que l'indépendance formelle, accordée par la Belgique, signifie une indépendance réelle, totale. En réalité, cette fausse indépendance inaugure la continuation de la domination économique et politique de l'Occident par d'autres méthodes. Ceux qui sont de véritables agents de l'Ouest, crient que toute relation avec l'Est un crime. Ceux qui veulent la perpétuation de la domination impérialiste, font croire que les seuls alliées possibles d'un Congo indépendant, les pays communistes, veulent dominer et tyranniser le pays. L'anticommunisme barre la route à une politique d'alliances internationales capables de faciliter l'indépendance politique et économique. L'anticommunisme lie le Congo pieds et poings liés à ses pires exploiteurs, aux pires assassins, les impérialistes américains, français et belges. Le peuple en subira les conséquences catastrophiques pendant 37 ans.

1) Houart Pierre : La pénétration communiste au Congo, éd. CDI, Bruxelles, 1960,p.95; 2) ibidem, p.94-95; 3) Houart, p. 51; 4) Houart, L'Afrique aux trois visages, éd. CDI, Bruxelles, 1961,p.189.

Lumumba s'est débarrassé des idées de soumission

Comme tous les jeunes de sa génération, Lumumba a été éduqué dans le pacifisme et la soumission. Le génie de Lumumba s'est exprimé dans son amour des masses opprimées, dans sa soif de justice pour les pauvres et dans sa profonde honnêteté. Ces qualités lui ont permis de se débarrasser de toutes les fausses idées, inculquées par l'éducation coloniale. Lumumba a critiqué radicalement ses propres conceptions, pour devenir, pas à pas, dans le feu de la lutte, un véritable nationaliste et révolutionnaire. Il est un exemple pour la jeunesse congolaise d'aujourd'hui.

Oser penser, oser lutter

A propos de l'indépendance, Lumumba disait encore ceci en 1956 : "Certains Blancs, très peu recommandables, qui abusent de la crédulité des Noirs encore peu cultivés, instiguent ceux-ci à réclamer immédiatement l'indépendance. Ils vont jusqu'à insinuer que l'autonomie ne pourra être obtenue sans effusion de sang, que tous les pays occidentaux ont dû, pour obtenir leur indépendance, se battre, et que les Congolais devraient faire de même s'ils veulent se libérer des Belges. Triste mentalité! Nous devons rejeter ces idées d'où qu'elles viennent. Le Congo obtiendra son autonomie dans la dignité et non dans la barbarie. Ce serait commettre un acte de la plus grande barbarie, du banditisme que de sacrifier des vies humaines, nos membres de famille qui nous sont chers, pour la soif de l'indépendance." (Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé?, Patrice Lumumba, pp.162-163)

Trois ans suffiront pour que la conception du monde de Lumumba soit profondément bouleversée. Il perce le caractère mensonger, hypocrite et intéressé de la propagande coloniale. En décembre 1958, Lumumba exprime à Accra sa solidarité avec la lutte armée en Algérie, au Cameroun, au Kenya, en Afrique du Sud, en Rhodésie, en Angola et au Mozambique.

Deux semaines après son retour d'Accra, a lieu l'insurrection du 4 janvier 1959 à Kinshasa. Trois cents Congolais sont tués par l'armée. Lumumba prend résolument la défense des pauvres qui ont osé se soulever contre le colonisateur.

Lors du congrès du MNC-L à Kisangani, le 28 octobre 1959, la gendarmerie attaque les nationalistes et tue 20 personnes. Ces jours-là, Lumumba apprend au peuple à ne pas avoir peur devant les fusils de l'ennemi.

"Marchez, n'ayez pas peur! Nous vous demandons si nous mourons demain de garder nos enfants convenablement. Nous allons mourir pour vous et nous ne le craignons pas. Les Belges sont venus avec leurs gros engins, avec des soldats armés de fusils pour nous tuer si nous disons que nous voulons obtenir notre indépendance. " " Eux, ils ont des fusils, nous, nous avons nos mains. Je vous le demande à vous: est-ce que vous avez peur? Nos mains suffiront!"

(La pensée politique de Lumumba, pp.108-111)

Une guerre populaire contre l'occupation belge

Quand, les jours qui suivent l'indépendance, il se voit confronté à la triple agression de l'armée belge, des gendarmes et mercenaires de Tshombé et des troupes de l'ONU, Lumumba s'engage sans hésitation dans la voie de la lutte armée patriotique.

Lumumba s'appuie principalement sur le peuple pour combattre les agresseurs et leurs laquais, Tshombé et Kalonji. Le 20 juillet 1960, il lance un appel à la radio: "Nous préférons mourir pour notre liberté plutôt que de vivre encore dans l'esclavage. Toutes les forces vives de ce pays sont mobilisées pour sauver l'honneur de la patrie et défendre courageusement son indépendance."

(La pensée politique de Lumumba, pp.252)

Lumumba soutient fermement la véritable guerre populaire que les paysans et les ouvriers livrent dans le Nord-Katanga contre les troupes belges et les gendarmes thsombistes. Le jeune Laurent Kabila parcourt la région, de village en village. Il est déjà un dirigeant reconnu et populaire de la résistance patriotique armée.

Un responsable de la Gécamines déclare: "Les 3.000 travailleurs obéissent tous aux mots d'ordre du Balubakat. Tout le pays est Balubakat et les gens d'ici n'ont qu'un Dieu, Lumumba."

(Katanga, enjeu du monde entier, P. Davister, Bruxelles, 1960, p.160)

Un sympathisant belge de Tshombé témoigne de l'ampleur des combats: "En décembre 1960, on évaluait à 7.000 environ le nombre des rebelles tués depuis le début des opérations de représailles de l'armée katangaise dans le Nord-Katanga. Normalement, il faut multiplier ce chiffre par 2, par 3, par 10. Des villages entiers ont été rasés et les armes automatiques ont fauché littéralement des rangs entiers de jeunesse." (ibidem, p.161)

S'appuyer sur les éléments patriotiques de l'armée

Pour lutter contre l'agression, Lumumba mobilise aussi les éléments nationalistes de l'ANC. Il concentre ses meilleures troupes en vue d'une opération contre les sécessionnistes du Katanga et du Sud-Kasaï.